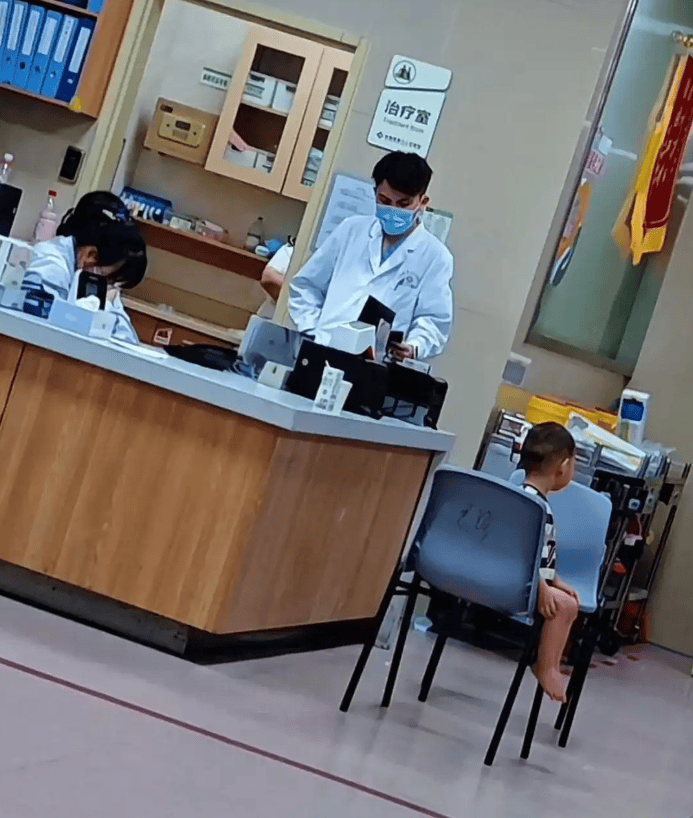

当接到邻居的报警电话时,警方和社区工作人员的心都提到了嗓子眼。电话里说,一位独居的妈妈已经好几天没露面了,而她年幼的儿子似乎独自待在家里。当房门被打开的那一刻,一个让人心碎的场景映入眼帘:四五岁的男童安静地坐在客厅,周围是散落的玩具和零食包装袋,而他的妈妈,已经不幸离世。

这则消息在网络上迅速发酵,引发了无数人的关注和痛心。有人在谴责,有人在叹息,而更多的人,是在深深地思考:这起悲剧的背后,究竟是什么原因?

无声的求救,被忽视的信号

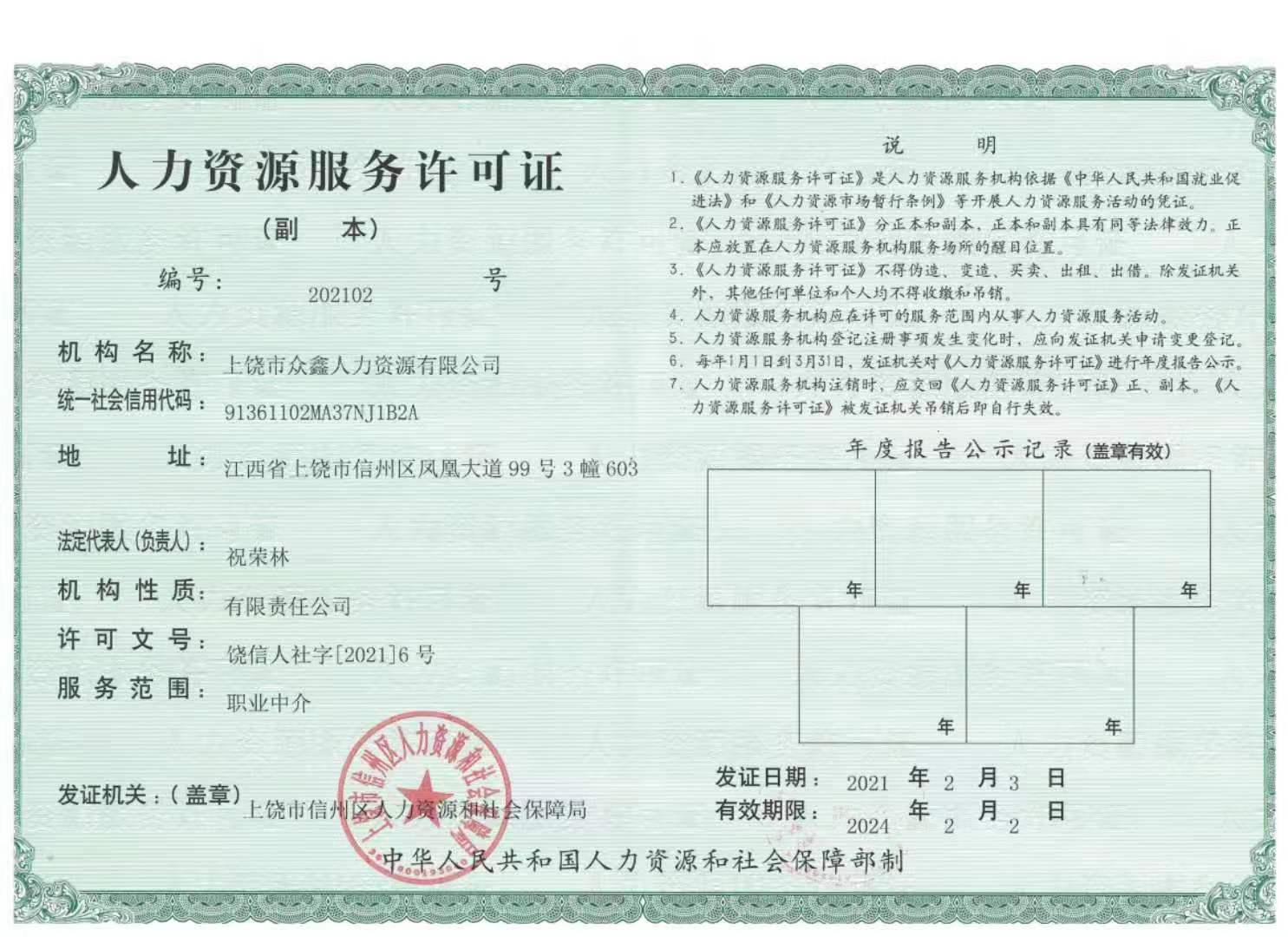

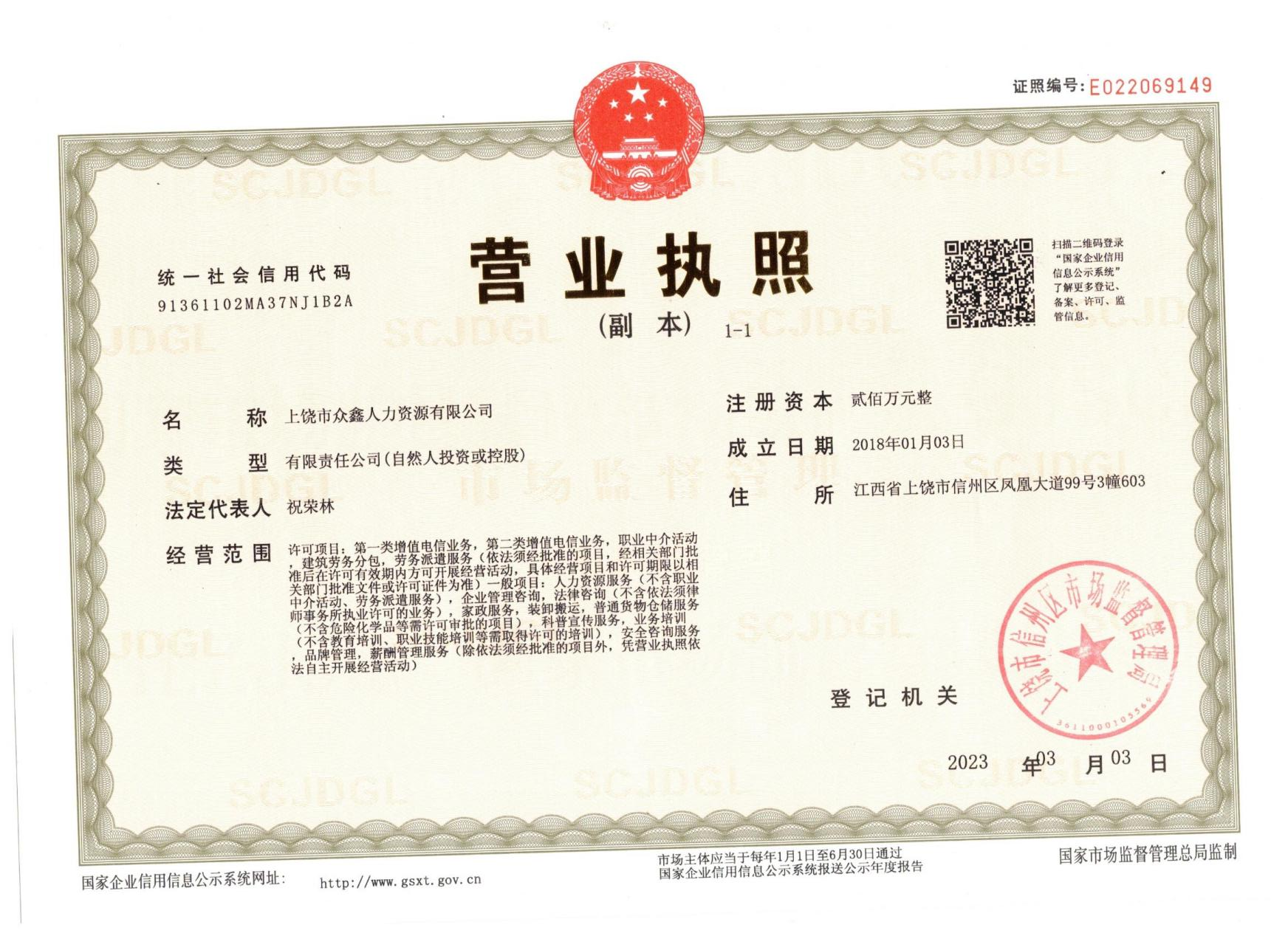

据邻居回忆,这位妈妈平时性格开朗,对孩子照顾得也很好。然而,她的生活却并不轻松,丈夫常年在外打工,她一个人带着孩子,靠打零工维持生计。事发前几天,邻居曾看到她面色苍白,精神状态不佳,但当时都以为只是劳累过度。我们总以为,那些悲剧只存在于新闻里,却从未想过,它可能就在我们身边悄然发生。

这个小小的家庭,就像一座孤岛,被繁忙的都市生活所淹没。孩子或许曾试图向妈妈求救,用稚嫩的声音喊着“妈妈,你怎么了”,但那声音,最终被淹没在了这间小小的屋子里。而邻居们,也因为各自忙碌的生活,错过了那些微弱的求救信号。

不是个例,而是普遍存在的困境

这个事件,无疑是悲剧,但它也暴露了一个不容忽视的社会问题:独居家庭和留守儿童的困境。随着城市化进程加快,越来越多的年轻父母为了生计选择背井离乡,留下老人和孩子;或者像新闻中的妈妈一样,独自一人承担起生活的重担。他们看似生活在繁华都市,却承受着巨大的压力,缺乏必要的社会支持和关爱。

当意外降临时,他们脆弱的“防御体系”瞬间崩塌。孩子独自在家,没有可以依赖的亲人,也没有可以求助的渠道。他们或许不知道什么是危险,也不知道如何寻求帮助。而社会,似乎也未能及时伸出援手。

如何避免下一次悲剧?

这个事件的发生,绝不是某个家庭的“偶然”。它像一面镜子,映照出我们社会保障体系中的某些不足。那么,我们能做些什么,来避免下一次悲剧的发生?

- 邻里守望,重建社区温情: 我们每个人都可以多一份关爱,多一份警觉。当发现邻居有异常情况时,不妨多问一句,多看一眼,或许就能挽救一个生命。

- 完善社会支持网络: 社区、街道办等基层组织,应该建立更完善的独居人群和特殊家庭的关爱档案,定期上门探访,提供必要的帮助。

- 加强儿童安全教育: 父母应从小教导孩子,在遇到紧急情况时如何拨打报警电话,如何向外界求助。

这个小小的男童,最终被好心人发现并救助。但他所经历的恐惧和孤独,却是无法用言语来描述的。我们希望,这个故事的结局,不是悲伤的句号,而是我们所有人开始反思、开始行动的起点。

愿逝者安息,愿这样的悲剧不再重演